Exodus

Exodus

Grobgliederung

1-15 Der Auszug aus Ägypten

16-18 Der Zug durch die Wüste

19-40 Am Sinai

Reihenfolge der

10 Plagen

7 - Verwandlung aller Gewässer in Blut

8 - Frösche / Stechmücken / Stechfliegen

9 - Viehpest / Blattern / Hagel

10 - Heuschrecken / Finsternis

11 - Tötung der Erstgeburt

Die Sinaiperikope des Exodusbuches

19 - Theophanie JHWHs

20 - 10 Gebote

21-23 - Bundesbuch

24 - Bundesschluss

25-31 - Bauanweisungen

32-34 - Bundeserneuerung

35-40 - Bau der Stiftshütte

Aufgabe 9: Erinnern Sie sich, wo die Verheißungen in der Gen standen? Wenn nicht, kontrollieren Sie es mittels des Aufrisses der letzten Einheit und merken sich die Stellen? Welche Verheißungen hat JHWH seinem Volk bzw. den Erzvätern neben der Volkwerdung gegeben? Und wo sind die Erfüllungsnotizen? Wenn Sie es nicht wissen, suchen Sie nach und prägen sich die Stellen ein.

Aufgabe 10: Lernen Sie die Reihenfolge der 10 Plagen mit Kapitelangabe auswendig.

Aufgabe 11: Lesen Sie den kultischen Dekalog in Ex 34,11-28.

Dies sind die Namen ...

Das Buch Exodus setzt dort ein, wo die Gen aufgehört hat: Mit dem Leben der Familien der Söhne Jakobs in Ägypten. Allerdings ist seit der Zeit Josephs und seiner elf Brüder eine Generation vergangen und die Situation innerhalb des Landes hat sich verändert. Aus den einst geschätzten Bewohnern des Landes Gosen wurden Zwangsarbeiter, die in Unterdrückung durch den ägyptischen Staatsapparat leben. So gibt Ex 1,6-11 das Thema des ersten Teils des Buches vor: das Leben in der Unterdrückung und die Befreiung aus der Not. Als nun Joseph gestorben war und alle, die zu der Zeit gelebt hatten, wuchsen die Nachkommen Israels und zeugten Kinder und zeugten Kinder und mehrten sich und wurden überaus stark, so dass von ihnen das Land voll ward. Da kam ein neuer König auf in Ägypten, der wusste nichts von Joseph und sprach zu seinem Volk: Siehe, das Volk Israel ist mehr und stärker als wir. Wohlan, wir wollen sie mit List niederhalten, dass sie nicht noch mehr werden. Denn wenn ein Krieg ausbräche, könnten sie sich auch zu unseren Finden schlagen und gegen uns kämpfen und aus dem Lande ausziehen. Und man setzte Fronvogte über sie, die sie mit Zwangsarbeit bedrücken sollten. Und sie bauten dem Pharao die Städte Pitom und Ramses als Vorratsstädte (Ex 1,6-11).

In diesem Zitat werden alle entscheidenden Motive für die Exoduserzählung bereits genannt: Israel ist ein Volk, es droht Gefahr bei einer kriegerischen Auseinandersetzung und die Israeliten könnten das Land verlassen. Auch wenn der Pharao mit diesen Worten andere mögliche Ereignisse verbindet, als sie sich im Laufe der Erzählung zeigen werden, sind sie für den Ablauf der Geschichte tragend. Sie bestimmen den ersten Teil des Buches.

Insgesamt lässt sich das Buch Exodus in drei Teile gliedern (siehe nebenstehende Grobgliederung), die weitgehend mit den von Martin Noth konstatierten mündlichen Traditionen übereinstimmen. Als Traditionsblocks nennt er in seinen Überlieferungsgeschichtlichen Studien Bd.1 die Urgeschichte, die Erzvätererzählungen, den Exodus, die Sinaierzählungen und die Wüstenwanderung. Als weiterer Traditionsblock kommt noch die Landnahme hinzu, die sich allerdings erst im Buch Jos findet und damit nicht zur Torah gehört. Die einzelnen Traditionen wurden laut Noth miteinander verknüpft und durch literarische Brücken in einen chronologischen Ablauf gebracht. Trotz aller Zweifel an diesem einfachen literaturgeschichtlichen Konzept gibt es bis heute keine einleuchtendere These, die das Wachstum der Torah auf vorliterarischer Ebene besser erklären kann. Von diesen Traditionen lassen sich im Buch Ex drei entdecken: der Exodus, die Wüstenwanderung und die Sinaitradition.

Der Auszug aus Ägypten

Neben der genealogischen Verbindung mit der Aufzählung der Söhne Jakobs in Ex 1,1-5 gibt es einen weiteren literarischen Link in das Buch Gen. In Ex 1,7.9.20 wird erwähnt, dass Israel zu einem großen Volk geworden ist. Damit ist die letzte der Verheißungen aus der Gen erfüllt: Israel wird zum großen Volk.

Weiter wird neben der Organisation eine weitere Voraussetzung für die folgende Erzählung eingeführt: die Tötung aller männlichen Neugeborenen. Es ist also kein Zufall, dass dieser Mensch im Schilfkörbchen ausgesetzt werden musste, sondern die Konsequenz des königlichen Befehls.

Die Kapitel Ex 2-6 drehen sich rund um die Person des Mose. In Ex 2 wird von Moses Kindheit bis hin zur Tötung eines Aufsehers und seiner Flucht nach Midian berichtet. Dort trifft er auf die Familie des JHWH-Priesters Jitro, bei dem er arbeitet und dessen Tochter er schließlich zur Frau nimmt.

Ex 3f. sind die beiden zentralen Kapitel des Abschnitts. In ihnen wird von der Berufung des Mose berichtet. Gott tritt auf dem Sinai in einem brennenden Dornbusch auf und redet durch diesen mit Mose. Neben dem Auftrag zur Befreiung der Israeliten, den Mose von JHWH in Ex 3,15-17 erhält, ist die Offenbarung des Gottesnamens in Ex 3,13f. von besonderer Bedeutung: Mose sprach zu Gott: Siehe, wenn ich zu den Israeliten komme und spreche zu ihnen: Der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt! und sie mir sagen werden: Wie ist sein Name?, was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde. Und sprach: So sollst du zu den Israeliten sagen: Ich werde sein, der hat mich zu euch gesandt.

Die Offenbarung des Gottesnamens ist gleichzeitig eine Deutung des Namens. Das hebräische Sprachspiel mit dem JHWH-Namen, das diesen verbalisiert und in der 1.p.sg bietet, ist in der deutschen Sprach kaum zu imitieren. Entgegen unserem durch die hellenistische Philosophie geprägten ontologischen Verständnis des Ausdrucks "Sein" beschreibt er im hebräischen Denken kein Sein an sich, sondern ein Sich-Ereignen. Von daher wäre eine Übersetzung "Ich bin der, als der ich mich erweise" durchaus passend.

In der Berufung des Mose erneuert JHWH die bereits aus der Gen bekannte Form der Verheißung. Ging es in der Gen vor allem um Nachkommenschaft, Bedeutung und Landbesitz, wird Mose für das Volk nun die Befreiung und die Schenkung des Landes, in dem Milch und Honig fließt, zugesagt. Beide Verheißungen finden sich so in der Gen nicht. Mit Ex 4 wird die Berufungserzählung abgeschlossen und es wird von Moses Rückkehr nach Ägypten berichtet.

Ex 5 erzählt von der Zunahme der Bedrängung durch die ägyptischen Fronvogte. Diese Zunahme der Unterdrückung vermehrt den Unmut innerhalb des Volkes gegen die Ägypter. Ex 6 versetzt den Leser szenisch nochmals zum Sinai und dem Ort der Berufung des Mose zurück. Dieser erhält seinen Auftrag in Ex 6 zum zweiten Mal. Dabei gibt es eine interessante Variante zur Namensdeutung in Ex 3,14. In Ex 6,3 wird anhand des Namens eine Geschichtsperiodisierung erreicht: War JHWH den Erzvätern noch als El Shaddaj bekannt, gibt er nun seinen Namen JHWH preis. Eine weitere Explikation des Namens bleibt aus. Der Anschluss der Genealogie Moses und Aarons ab Ex 6,14 verdeutlicht, dass seine Person hier ein zweites Mal vorgestellt wird. Aus diesen Beobachtungen wird der Schluss gezogen, dass die beiden Berufungserzählungen unterschiedlicher Herkunft sind und es sich so um eine Doppelüberlieferung handelt. Ex 7,1-7 schließt diese Berufungserzählung ab, von Ex 7,8 an setzt mit dem Plagenzyklus der zweite Teil der Exoduserzählung ein.

Die Erzählung von den 10 Plagen erstreckt sich bis Ex 12, wobei das letzte Kapitel schon zur Auszugsgeschichte gerechnet wird. So erscheint es am verständlichsten, die Plagenerzählung anhand ihrer Ankündigungen zu gliedern und mit diesen abzugrenzen. Die letzte Plage, die Tötung der Erstgeburt, wird in Ex 11 angesagt. Die Ausführung findet sich zwar erst in Ex 12,29-51, doch gehört diese Erzählung bereits in den Zusammenhang der Auszugserzählungen. Die Reihenfolge der Plagen finden Sie im nebenstehenden Kasten. Auf erzählerischer Ebene findet sich eine interessante Begebenheit, die für die Komposition des Plagenzyklus‘ von Bedeutung ist: Mose tritt vor dem Pharao nicht mit der Forderung auf, die Israeliten dauerhaft aus Ägypten gehen zu lassen, was der Verheißung JHWHs entsprochen hätte, sondern allein mit der Ankündigung, sie wollten für drei Tage in die Wüste hinausgehen und ihrem Gott dienen (Ex 7,16). Die Darstellung läuft also auf den Konflikt hinaus, da das eigentliche Ziel der Forderung dem Pharao nicht entgegengebracht wird. Dass der Konflikt bewusst herbeigeführt wird, wird auch an der Notiz deutlich: Aber das Herz des Pharao wurde verstockt, und er hörte nicht auf sie, wie der HERR gesagt hatte (Ex 7,13). Der Pharao hatte demnach von Anfang an keine Chance, der Konfrontation zu entgehen. Sie ist gottgewollt.

Die Erzählung vom Auszugs aus Ägypten erstreckt sich von Ex 12 bis Ex 15. Sie beginnt mit der Einsetzung des ersten Passah. Das Passahlamm wird geschlachtet, um das Blut der Tiere an die Türpfosten der Häuser zu schmieren, damit Gott weiß, dass hier Hebräer und keine Ägypter leben. Notwendig ist dieses, damit die israelitischen Erstgeborenen nicht von Gott getötet werden. In der Tat Gottes findet sich zum einen eine Entsprechung zum Handeln des Pharaos, zum anderen aber auch ein Abweichen: Gott kann auswählen, welche Erstgeburt er tötet, dem Pharao ist dieses nicht möglich und er muss alle erschlagen lassen, da seine Mittel zu beschränkt sind, allein die israelitischen Neugeborenen zu treffen (vgl. Ex 1).

In Ex 13 wird vom Herstellen der ungesäuerten Brote berichtet, die den Israeliten als Nahrungsgrundlage für den Exodus dienen sollen. Anschließend tritt Gott in einer Wolken- (am Tage) und einer Feuersäule (in der Nacht) auf, die die Israeliten beim Auszug leitend und schützend begleiten werden.

Ex 14 ist das wohl bekannteste Stück der Exoduserzählung: die Erzählung vom Durchzug durch das Schilfmeer. Während die Israeliten trockenen Fußes durch das Meer geleitet werden, ertrinken die Ägypter bei der Verfolgung in den Fluten. Damit ist der Auszug aus Ägypten erfolgreich abgeschlossen, was sich in Ex 15 in zwei Dankliedern äußert. Zunächst tritt Mose auf und besingt die Taten JHWHs, danach folgt Mirjam mit ihrem Gesang. Ihr Lied fällt wesentlich kürzer aus und besteht nur aus einem Vers (Ex 15,21). Während das Moselied erst in späterer Zeit verfasst wurde, geht man beim Mirjam-Lied davon aus, dass es sich um einen der ältesten Texte des Alten Testaments handelt.

Der Zug durch die Wüste

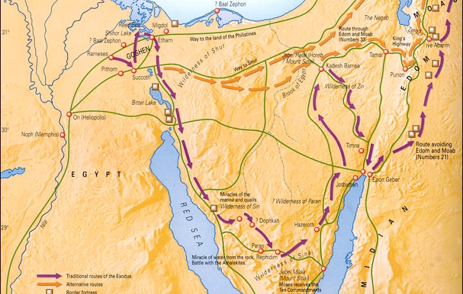

Die Wüstenerzählungen sind in zwei Teile zersprengt und wurden literarisch als Brückentexte zwischen den Erzählungen, die an den drei für den Zusammenhang entscheidenden Orte Ägypten, Sinai und Kanaan lokalisiert sind, eingefügt. So finden sich Erzählungen aus der Wüstenzeit in Ex 16-18 und ab Num 10.

In Ex 15,22-18,27 werden die in der Wüstenzeit entscheidenden Themen in drei Erzählungen genannt. Mit ihnen werden die Probleme der Wüstenwanderung aufgezeigt und die Lösung dieser Probleme mit Orten in der Wüste verbunden. Das erste Problem, das geschildert wird, ist das fehlende Trinkwasser. In der Erzählung über das bittere Wasser in Mara wird zum einen über eine Technik Moses berichtet, ungenießbares Wasser trinkbar zu machen, zum anderen ein Gottesprädikat begründet: Gott ist dein Heiler. Er ist es, der die Israeliten vor Krankheiten beschützt.

In Ex 16 wird das nächste natürliche Problem innerhalb einer Geschichte thematisiert: die fehlende Nahrung. Auch hier schafft Gott Abhilfe, indem er dem Volk täglich das notwendige Essen vom Himmel schickt (Wachteln und Manna). Gott trägt sogar Sorge dafür, dass er den Sabbath einhalten kann, indem er am sechsten Tag eine doppelte Portion gibt.

Ex 17 nimmt zunächst das Problem des Trinkwassermangels nochmals auf, ist aber vor allem wegen des zweiten Teils des Kapitels interessant, da hier das nächste Problem auftaucht: Konflikte mit den die Wüste bewohnenden Völker. Auch hier ist es wiederum Gott, der für die Überwindung der Not sorgt und Israel den Sieg gegen ihre Gegner schenkt.

Ex 18 setzt sich schließlich mit der Organisation des Volkes auseinander. Die Auszugsgruppe trifft auf Moses Schwiegervater Jitro. Dieser hilft Mose, aus dem Volk Helfer für seine Aufgaben zu rekrutieren, da er anscheinend mit der Gesamtleitung des Volkes überfordert ist. Nach diesem Ereignis trifft das Volk am Sinai ein. Von dem, was sich dort ereignet, berichtet die Torah von Ex 19 an bis Num 10.

Am Sinai

Die Erzählung am Sinai, wie sie innerhalb des Ex geboten wird, zerfällt wiederum in verschiedene Teile:

Die Theophanieschilderung in Ex 19 zielt auf die Anerkenntnis JHWHs durch das Volk und bereitet den Bundesschluss mit Israel vor: Werdet ihr meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern; denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein (Ex 19,5f). Gesehen werden darf Gott in seiner Theophanie nur von Mose und Aaron. Dem Volk bleibt dieses verwehrt. Es soll am Fuße des Berges auf Mose und Aaron warten.

Mit der ersten Version des Dekalogs in Ex 20 wird der Inhalt des göttlichen Bundes offenbar (zweite Version in Dtn 5). Die Gebote werden im heutigen literarischen Zusammenhang als Prolog und Zusammenfassung des folgenden Heiligkeitsgesetzes verstanden.

Das Bundesbuch in Ex 21-23 ist der ältestes Gesetzescorpus des Alten Testaments. Formgeschichtlich besteht dieses vor allem aus kasuistischen Rechtssätzen, die sich um soziale Verhältnisse (Sklaven, Familie, Schutz des Leibes, Schwache) und kultische Gegebenheiten (Gottesfurcht, Sabbathjahr und Sabbath, Feste) drehen.

Abgeschlossen wird der Zusammenhang der Bundeszusage und der Bundesbedingungen mit dem Bundesschluss in Ex 24. Vertragspartner sind auf der einen Seite Gott, auf der anderen Seite Mose, Aaron und die 70 Ältesten des Volkes.

In Ex 25-31 findet sich mit den Ausstattungsvorschriften ein neuer Erzählzusammenhang, der nach der in verschiedensten Modifikationen immer noch gängigen neueren Urkundenhypothese zum priesterschriftlichen Anteil der Torah gerechnet wird. Man könnte die Zusammenstellung an dieser Stelle etwa so verstehen, als dass der priesterliche Redaktor aus dem Bundesschluss zwischen Gott und Volk die Konsequenz gezogen hat, dass wenn Gott und Volk untrennbar mit einander verbunden sind, Israel dann einen geregelten Kult benötigt, um den Bundesgott verehren zu können. Die Ausstattung des Kultes wird hier im einzelnen beschrieben. Zu den für den Kult notwendigen Dingen gehören die Bundeslade, die Schaubrottische, die Leuchter, das Zelt (Stiftshütte), der Brandopferaltar, der Vorhof, die Kleidung der Priester, das Priestereinführungssignal und die Opferregelungen. Abschließend werden die Bauträger berufen, die für die Umsetzung zuständig sind. Diese wird dann in Ex 35-40 beschrieben.

Zwischen Vorschriften und Ausführungsbericht geschoben ist die Erzählung vom Bundesbruch und der Bundeserneuerung in Ex 32-34. Mose ist inzwischen wieder alleine auf dem Sinai und erhält dort die zwei Gesetzestafeln. Diese bringt er herunter und zerschlägt sie, als er das goldene Kalb sieht, das das Volk anfertigte. Grund für die Herstellung des Kalbs ist die Angst des Volkes, Gott könne es verlassen haben. Als Strafe für dieses Vergehen entzieht Gott dem Volk sein Mitsein und beschränkt seinen Schutz, indem er dem Volk einen seiner Boten mitsendet. In Ex 34 findet sich dann die Erneuerung des Bundes zwischen Gott und dem Volk, zu der Mose neue Gesetzestafeln von JHWH erhält. Diese enthalten jedoch einen anderen Text, den sog. kultischen Dekalog.